トレーニング指導者のためのパフォーマンス測定と評価 #3 パワーリフター

2022/07/07

トレーニング指導者のためのパフォーマンス測定と評価

#3 エリートパワーリフターはなぜVBTを採用し始めているのか?

#3 エリートパワーリフターはなぜVBTを採用し始めているのか? 記事PDFはこちらから![]()

※上記記事はJATI EXPRESS No.86に掲載のものです。

【概要】

・負荷強度設定法としての%1RMの限界

・RIRに基づくウェイトトレーニングにおける主観的運動強度(RPE)

・つぶれるまで追い込むのはプログラムの失敗

・RPEに基づくオートレギュレーション

・RIRに基づくRPE法と客観的な挙上速度との関係

・パワーリフターによる1RM向上の究極的な追求のためのVBT

・オートレギュレーションにおける挙上速度を用いた客観的方法とRPEによる主観的方法の直接比較

世界の多くのパワーリフターがVBTを採用し始めている。

1RMを向上させることを最終目的として追求するパワーリフターが、なぜVBTを取り入れるようになってきたのか。そしてそのことは、パワーリフティング以外のスポーツにおけるウェイトトレーニングに対してどのような意味を持つのかについて考察してみたい。

はじめに

パワーリフティングとは、年齢区分と体重による階級別にスクワット、ベンチプレス、デッドリフトの合計挙上重量を競うスポーツです。

女子の体重65kg級で240kgをスクワットで挙上し2019年の大会で優勝したオーストラリアのLaura Sgro選手をはじめ、世界の多くのパワーリフターがトレーニングにおいて挙上速度を測り、挙上速度に基づいて負荷設定をしたりトレーニング量を調整したりするというVBTを採用し始めています1)。

日本国内においても、先ごろ開催されたSPORTEC2021で出会ったパワーリフターの方々が、挙上速度を測るということに強い関心を示され、すでにVBTを取り入れている選手もおられ、今後VBTを採用する選手が確実に増えてくるであろうということが明らかとなりました。

シンプルに1RMを向上させることを最終目的として追求するパワーリフターが、なぜVBTを取り入れるようになってきたのか、挙上速度を測定することが1RMの向上にどのような効果をもっているのか、そしてそのことは、パワーリフティング以外のスポーツにおけるウェイトトレーニングに対してどのような意味を持つのか、といったことを今回は考察してみたいと思います。

負荷強度設定法としての%1RMの限界

すでに多くの研究や実践において明らかなように、1RMというものは、決して1回測ればそれでしばらくは常に変化せず一定で安定しているものではなく、睡眠、栄養、他の運動、仕事、学業、精神的ストレス、気分等々日々の体調によって変化します。また、トレーニングを始めて間もない頃は短期間で大きく向上します。

ウェイトトレーニングで使用する負荷の強度は、最終的にはそのセットで挙上するバーベルやダンベル等の質量(kg)で決まりますが、何kgのウェイトを使用するかは、個々の選手の最大挙上能力に対する相対値で決めるのが、強度設定の大原則です。そして、伝統的な強度設定法では、これを1RM値のパーセントで決めるという方法が長い間使われてきました。

しかし、1RMは常に変化するという事実、かといって毎日1RM測定をすることは不可能であるということから、日々のトレーニング目的に合わせた負荷強度をいかに設定するべきか、ということがパワーリフティングの世界でも追求されてきました。

RIRに基づくウェイトトレーニングにおける主観的運動強度(RPE)

この問題に対する1つの答えがウェイトトレーニングにおけるRPEの開発でした。RPEはRating of perceivedexertionの略で、もともとは1960年代にBorgによって確立された主として持久的運動時の自覚的な負荷の強さを示す指標です。

その後、トレーニングセッション終了後30分間経過した時点でセッションのきつさの度合いを10段階で評価し、それにセッション時間(分)を掛けて計算されるセッションRPEが2001年にFosterによって提唱されました。そしてトレーニング負荷の強度を絶対値ではなく、個人の主観を基に相対的に評価する方法として、トレーニング負荷のモニタリングと調整のために用いられてきました。このRPEによる強度設定をウェイトトレーニングの強度設定に応用したのがZourdosら2)による方法です。

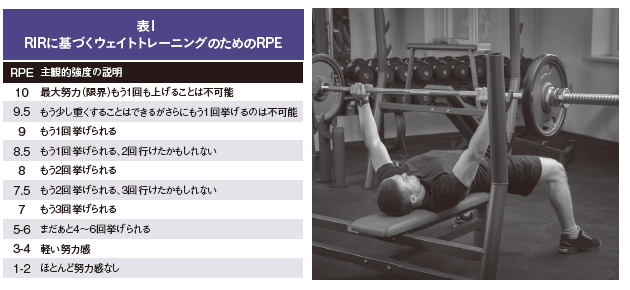

表1に示したのがそれで、わかりやすいような日本語にすこし改編しています。RPEは10段階で7以上は0.5刻みになっています。それぞれのRPEをどのような自覚的あるいは主観的強度で表現できるかが右側に示されています。 実はこの右側の指標はそれ自体、特にパワーリフティング界ではよく使われていた指標で、RIRといいます。RIRは、Repetitionsin reserveの略で、そのセットであと何回挙上できるか、という主観的な判断による数値です。言い換えるとどれくらい余力があるかということもできます。

RPE10は、RIR0に相当します。RPE9はRIRでいうと1、RPE9.5は、もう1回挙げるのは不可能だがもう少し重くすることができるかもしれないという感じで、RPEの9と10の間のきつさということになります。RPE8はRIRでは2、RPE8.5はRIRでは2と1の中間になります。以下、表のように、RPEはRIRと対応した値となっています。

つぶれるまで追い込むのはプログラムの失敗

こうしたRIRに基づくRPEがウェイトトレーニングに特化して開発された背景には、そのセッションで使用する負荷強度の設定を、日々変動しあてにならない%1RMに頼ることなく、いかに的確かつ効率よく行うかという課題意識があったと思われます。

さらに、従来はトレーニング効果をさらに高めるものと考えられてきた「つぶれるまで追い込む」あるいはフォーストレップにより強制的に反復を継続させるという方法が、生理学的に見ても心身にネガティブな影響を及ぼすだけでなく、オーバートレーニングの原因となり、無駄な疲労を招くだけであって、筋力向上にとってはむしろ逆効果であるという研究成果が数多く公表されてきたこともその背景にあります3,4,5,6,7,8,9,10)。

それにより、つぶれるまで追い込むことなく、日々の体調に合わせた負荷強度を設定するための合理的な方法として、RIRに基づくRPEによってコントロールするという強度設定法が取り入れられてきたわけです。

最適な負荷強度と量を合理的に決め、ギリギリのところで最大努力をすることによって絶対に体調を崩すことなく確実に筋力を向上させ、そして挙上質量のベスト記録を達成したい——パワーリフターにとって常に限界に近い負荷を扱い続けるとフォームが乱れ、疲労の蓄積によりオーバートレーニングになり、記録が伸びなくなるどころか、反対に記録が落ちてしまうことが経験的に知られていたのです。

つぶれるまで追い込んでしまう結果を招くことは、パワーリフターにとって「それ自体プログラムの破綻、プログラムの失敗を意味します」と言ったSPORTEC2021で出会ったパワーリフターの声が今も心に残っています。

RPEに基づくオートレギュレーション

あらかじめ設定された%1RMによって一律にレップ数とセット数を決める古典的なプログラムやリニアピリオダイゼーションの限界を克服するための方法として追求されてきた負荷調整法に、オートレギュレーションがあります。

セットの進行に合わせて挙上することのできた反復回数をもとに、次のセットで使用する強度を調整するオートレギュレーションそれ自体は1900年代中盤に提唱されたものであり、2010年のアメリカの大学フットボールチームによる6週間のベンチプレスとスクワットのトレーニング介入研究で、1RM値の向上に対してオートレギュレーションが圧倒的に優れた効果を示すことが明らかにされています11)。しかし、このオートレギュレーション法ではセットごとに反復できる回数が基準となるため結果的につぶれるまで追い込むことになります。

これに対して、H e l m s らは、Zourdosの提唱したRIRに基づくRPEを用いたオートレギュレーションの方法をパワーリフターのために開発し12)、その効果を確かめています。あらかじめRPEを強度として設定し、そのRPEに達したらセットを終了する「RPEストップ」という方法13)です。これによりレップ数を調整し、RPEを基準に負荷強度とセット数も調整するという方法です。

RIRに基づくRPE法と客観的な挙上速度との関係

以上のような経緯で、RIRに基づくRPEによる負荷強度の設定とRPEストップ法による強度と量の調整がパワーリフターの間で広まっていったのですが、RIRに基づくRPEはあくまで主観によるものであるため、%1RMに対する直線回帰関係が確立されている客観的な挙上速度とRIRに基づくRPEの関係が確かめられてきました。

そして、トレーニング経験が豊富なパワーリフターであれば、RIRに基づくRPEと挙上速度の間に強い逆相関が示されることから、挙上速度を計測することができない環境や条件下では、RIRに基づくRPEを用いて負荷設置とオートレギュレーションが可能であると考えられています14)。

しかし、RIRに基づくRPEよりも客観的な挙上速度の精度の高さを考慮するならば、挙上速度を計測することが可能な条件下において、VBTの採用を拒む理由はないことから、それまでのRIRに基づくRPEを基準としたプログラム法に加えて、挙上速度の測定を積極的に取り入れ、個人ごとの負荷-速度プロフィールに基づいてより精度の高いトレーニングを実施し、それによって冒頭に示したLaura Sgro選手のように成果を上げるリフターが出てきたことが、今日パワーリフティング界において挙上速度の測定を積極的に行おうという風潮となっているようです。

パワーリフティングという究極的な1RM向上を目指す競技において、挙上速度の測定が採用されるに至った論理は、他のスポーツにおける筋力向上についても大いに参考にするべきである。

パワーリフターによる1RM向上の究極的な追求のためのVBT

つまり、%1RMに基づいてあらかじめ負荷強度と量(レップ数とセット数)を設定し、その通りにトレーニングを進めるという考え方はすでにパワーリフティングの世界では遅れた考え方であり、オートレギュレーションによって、日々の体調に合わせた負荷強度を見つけ、用いる負荷強度と量を調節するということがいわば当たり前となっていたところに、客観的な挙上速度の測定という新たなツールの存在とその活用効果が注目されているわけです。

VBTはすべての挙上を常に最大速度で行うことが前提となっていますが、パワーリフティングのトレーニングや研究においては必ずしも最大速度で行っているわけではありません。しかし、同じ負荷質量であればゆっくり挙上するのに比べて、より速い速度で挙上することにより、実際に発揮している力は確実に大きくなります。大きな力を発揮することはそれだけ多くのモーターユニット、しかもタイプIIの高い閾値の筋線維を動員することになり、トレーニング刺激としてはより大きな筋力向上に直結する刺激となります。

すでにパワーリフティングのトレーニングにおいて、常に最大速度で行うことを奨励している指導者もおられるようです。

このようなパワーリフティングという究極的な1RM向上を目指す競技において、挙上速度の測定が採用されるに至った論理は、他のスポーツにおける筋力向上についても大いに参考にするべきと思われます。

こうした視点から最後にパワーリフティング以外のスポーツにおけるウェイトトレーニングにおいて、負荷設定とオートレギュレーションを主観的なRIRに基づくRPEによる方法と客観的な挙上速度による方法を直接比較した研究15)を取り上げたいと思います。

オートレギュレーションにおける挙上速度を用いた客観的方法とRPEによる主観的方法の直接比較

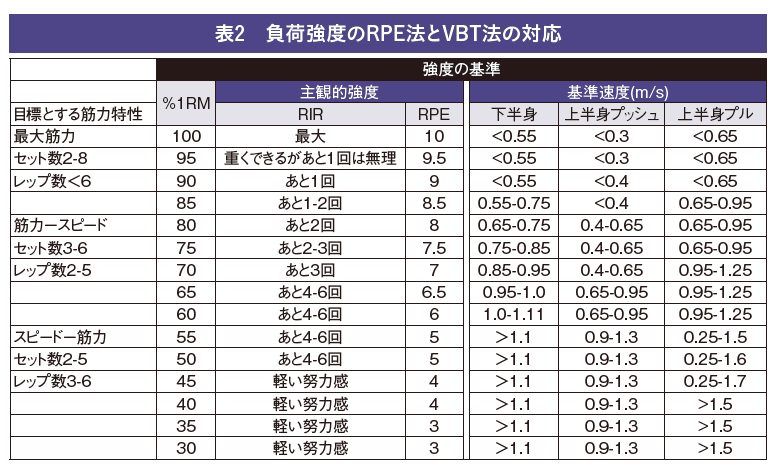

イングランドリーグに所属するセミプロのラグビー選手20名を対象として、スクワットやベンチプレス等12種目について、最大筋力、筋力-スピード、スピード筋力を目的とした%1RMによる強度を設定し、主観的なRIRに基づくRPEによって強度を設定した条件(RPE法)と客観的な挙上速度によって強度を設定した条件(VBT法)を6週間ずつクロスオーバーさせた計12週間のトレーニングで比較しました。

表2には、この研究で用いられたトレーニング目的ごとの負荷強度のRPE法とVBT法の対応が示されています。

オートレギュレーションについては、RPE法では、設定したRPEよりもそのセットのRPEが低いまたは高かった場合、バーベル種目で5kg、ダンベル種目で1kgの増減をしました。それに対してVBT法では、設定したスピードゾーンから2レップ以上で高速または低速となった場合、次のセットでRPE法と同様の負荷質量の増減をしました。

トレーニングの結果、両群で、総挙上重量には差がなかったにもかかわらず、スクワットとベンチプレスにおいて、VBT法が約2倍の向上率をより大きな効果量で示しました。

主観的なRIRに基づくRPEによっても、客観的な挙上速度によってもオートレギュレーションによる負荷設定と調整によるトレーニング効果は得られましたが、VBTによる方がより大きな効果が得られたことについて、単にRIRに基づくRPEのみという自分の内省的な基準に依拠するだけよりも、客観的な挙上速度のフィードバックを即時的に得ることにより、挙上速度をより高く維持しようとする努力度が増大したのではないかと考察されています。

まとめ

以上のように、一見すると速度とは無関係と思われがちなパワーリフティングにおいて、逆に挙上速度の測定に対する注目が高まっているのはなぜなのかという点について考察してきました。

1RMの向上だけではなく、筋力-スピードやスピード-筋力の向上、テクニックや戦術のトレーニング負荷との兼ね合いを考慮するべきスポーツにおけるウェイトトレーニングのプログラムにおいて、大いに参考にするべき合理的な考え方や論理のあることがお分かりいただけたと思います。

参考文献

1. https://gymaware.com/laura/

2. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, Quiles JM, SchauKA, Jo E, Helmus E, Esgro B, Duncun S, Garcia MerinoS, and Blanco R. Novel resistance training-SpecificRPE Scale Measuring Repetitions in Reserve. JStrength Cond Res. 2016, 30(1), 267-275.

3. Willardwon JM, Norton L, and Wilson G. Training toFailure and beyond in mainstream resistance exerciseprogram. JSCR, 2010, 32(3) 21-29.

4. Sampson JA, Groeller H. Is repetition failure criticalfor the development of muscle hypertrophy andstrength? Scand J Med Sci Sports, 2015, 26:375-383.

5. Padulo J, Mignogna P, Mignardi S, Tonni F, D’OttavioS. Effect of different pushing speeds on bench press.Int J Sports Med, 2012 33(5):376-380.

6. Izquierdo M, Ibañez J, González-Badillo JJ, HäkkinenK, Ratamess NA, Kraemer WJ, French DN, Eslava J,Altadill A, Asiain , Gorostiaga EM. Differential effectsof strength training leading to failure versus not tofailure on hormonal responses, strength, and musclepower gains. J Appl Physiol, 2006.100: 1647-1656.

7. Drinkwater EJ, Lawton TW, McKenna MJ, LindsellRP, Hunt PH, Pyne DB. Increased number of forcedrepetitions does not enhance strength developmentwith resistance training. J Strength Cond Res, 2007,21(3): 841-847.

8. Pareja-Blanco F, Rodrígez-Rosell D, Sánchez-MedinaL, Ribas-Serna L, López-López C, Mora-Custodio R,Yáñez-García JM, González-Badillo JJ. Acute anddelayed response to resistance exercise leading ornot leading to muscle failure. Clin Physiol Func Imaging,2016,37(6): 630-639.

9. Pareja-Blanco F, Rodrígez-Rosell D, Aagaard P,Sánchez-Medina L, Ribas-Serna J, Mora-CustodioR, Otero-Esquina C, Yáñez-García JM, González-BadilloJJ. Time course of recovery from resistance exerciseswith different set configurations. J StrengthCond Res, 2020, 34(10): 2863-2876.

10. Davies T, Orr R, Halaki M, Hackett D. Effect of trainingleading to repetition failure on muscular strength:a systematic review and meta-analysis. Sports Med,2016,46: 487-502.

11. Mann JB, Thyfault JP,Ivey PA, Sayers SP, The effectof autoregulatory progressive resistance exercise vs.linear periodization on strength improvement in collegeathletes. J Strength Cond Res. 2010,24(7):1718-23.

12. Helms, ER, Storey, A, Cross, MR, Brown, SR, Lenetsky,S, Ramsay,H, Dillen, C, and Zourdos, MC. RPEand velocity relationships for the back squat, benchpress, and deadlift in powerlifters. J Strength CondRes, 2017, 31: 292–297.

13. Helms, ER, Cross, MR, Brown, SR, Storey, A, Cronin,J, and Zourdos, MC. Rating of perceived exertion asa method of volume autoregulation within a periodizedprogram. J StrengthCond Res, 2018, 32(6):1627–1636.

14. Odgers JB, Zourdos MC, Helms ER, Candow DG,Dahlstorm B, Bruno P, Sousa CA, Rating of perceivedexertion and velocity relationships among trainedmales and females in the front squat and hexagonalb a r d e a d l i f t . J S t r e n g t h C o n d R e s , 2 0 2 1 ,35(2S):S23-S30.

15. Shattock K and TeeJC. Autoregulation in resistancetraining: A comparison of subjective versus objectivemethods. J Strength Cond Res, 2020, XX(X): 000–000.