トレーニング指導の過去、現在、そして未来

2023/06/22

最新のプログ記事:再考:アジリティーの測定・評価そしてトレーニングもご覧ください。

はじめに 私は1975 年に筑波大学体育専門学群に入学したのですが、当時大学院で博士課程に在籍されており非常にお世話になった方――日本で最初にスポーツ科学で学術博士を取った方なのですが――がこのたび定年退官されるということで、昨日、関係する人たちが集まる会がありました。

その先生がやられたのは「21 世紀COE プログラム」というもので、文部科学省が日本学術会議に選定を依頼し、全国の大学の中で医学から工学、宇宙開発など様々な分野の競争力ある研究拠点を選び、資金を拠出するというプログラムです。健康・スポーツ科学分野では唯一、その先生がリーダーを務めるプロジェクトがそこに選定されていました。

会には、日本体力医学会や日本運動生理学会の重鎮の方もたくさん集まられており、そうした方々から現在の研究の状況をたくさんお聞きすることができました。そうした先生方が共通してお話しされ、期待されていたのは、「少子高齢化や高齢者の認知機能、失調症といった問題に対する解決策は、運動しかない」ということでした。

今までは筋力が強ければいい、酸素摂取量が多ければいいと言われていましたが、現在ではそれらを起こしている脳や神経系へと研究が進んでいます。そうしたものが、運動によってどのように改善されていくかといったことについて、研究が進んでいるそうです。ただし、実際の運動指導をどうするかという部分については、運動生理学会や体力医学会が担えるわけではありません。今後は指導者の団体や指導者を育成する団体が力を発揮しなければならない、というお話しをうかがい、私は非常に勇気づけられました。

この基調講演は「トレーニング指導の過去、現在、そして未来」というとんでもないテーマを掲げていますが(笑)、過去と言っても私は60 年しか生きていませんし、若い方に比べれば老い先も短いので、どういった話ができるかはわかりません。限られた経験から、かなり主観的な話になってしまうかもしれませんが、「アイツはそういうふうに考えているのか」というように聞いていただき、なんらかのヒントにしていただければと思っています。

トレーニングの「過去」を振り返る

○クロトワのミロと牛若丸のエピソード

さて、トレーニングの「過去」を語る上でいつも考えるのは、有名な“クロトナのミロ”の逸話です。紀元前540 年ごろの話で、今のイタリア地方のミロという若きレスラーがある日、子牛を担いで何百m かを歩いたそうです。ミロはその後、成長して年齢が高くなっても、同じ牛を担いで歩いた。当然牛はその間にどんどん大きく重くなります。だからミロもどんどん強くなっていった――という話で、“オーバーロードの原理”を説明する際にこの話がよく使われます。

そう考えれば、漸進的過負荷の原則は、紀元前から考えられていたということになります。若い選手にいきなり重いウェイトを担がせて腰を壊した、なんてことが馬鹿げている、いつまでも子牛のような軽いウェイトを担いでいるだけでは強くなれないというのは、紀元前の人間でもわかっていたのです。

日本でも似たような話がないか調べてみると、牛若丸のエピソードにたどりつきました。皆さんご存じのように、牛若丸は源義経の若き日の姿で、京の五条大橋で弁慶と決闘をしたなど多くの逸話が残されています。それらの半分は物語なのですが、半分は真実も含まれているそうです。鞍馬山の天狗にトレーニングを教わった、というのはさすがに作り話だと思いますが、実際に鞍馬山で修行をしたのは事実のようです。私は実際にその場所を訪れてみたのですが、山道のあちこちに石段や木の切り株が残っており、現代のスポーツ選手がやっているミニハードルやステアのプライオメトリクスそのものの、自然のトレーニングコースになっていました。つまり平安時代からこうしたトレーニングが有効だという発想もあったことがわかります。

○ユージン・サンドウのトレーニング理論

トレーニングを考える上では、その歴史において過去の人がどんなことを考え、どんな取り組みをしていたかを学ぶことが大事です。例えば筋力トレーニングを考える上で紹介したいのが、1986 年に窪田登先生が出版された「筋力トレーニング法100年史」です。

窪田先生も紹介されていますが、“近代筋力トレーニングの父”と称されるユージン・サンドウ(1867—1925)は、たくさんの書物を著し、世の中にレジスタンス・トレーニングを広めました。様々な種類のダンベル体操を細かく分類し、やり方やエクササイズ・テクニックだけでなく、どれぐらいの力の人がどれぐらいの重さで、何レップ何セット、休憩時間はどれぐらいといったプログラム・デザインについても細かく記述しています。ネガティブ・トレーニング、つまりエクセントリック・トレーニングについても分析しており、「エクセントリック局面を軽視すれば筋力トレーニングの効果を得られない」ということも、この時代から主張されています。

サンドウはトレーニング指導をするようになってから大学の医学部に入り直し、解剖学を一から勉強したそうです。そこで、個々の筋群に対して直接働きかけるようなエクササイズはどんなものかといったことを勉強し、様々なエクササイズを作り出しました。

○アラン・カルバートの「スーパー・ストレングス」

その後、1920 年にはアラン・カルバートの「スーパー・ストレングス」という本が出ます。そこではアセンディング・ピラミッド、つまり1 回のエクササイズセッションの中でセッションごとに負荷を上げていく方法や、その逆のディセンディング・ピラミッド、両方行うフルピラミッドなど、現在ボディビルでは基本的なトレーニング法と言われるものが説明されています。さらにはチーティング、つまり反動をつけて行うエクササイズの利点と欠点、さらには反動をつけずに行うストリクト法の利点と欠点などに関しても細かく言及しています。今で言えばウェイト・トレーニングとプライオメトリクスを同じセッションの中で混ぜて行うような、当時使われていた様々なトレーニングをミックスするコンパウンドメソッドの利点についても、1920 年にしてすでに語られています。

○ 100 年も続く議論

さらに、ヨーロッパのスポーツにおいて筋力トレーニングが行われる一方、それによりマッスルバウンド――筋肉が硬く重くなって柔軟性が失われ、パフォーマンスに悪影響を及ぼす――といった今と同様の議論も当時からあり、本の中では「ウェイト・トレーニングをやりすぎるとスピードが低下する」という意見に対する反論も、きっちりと説明されています。

この点については窪田先生も以前の著書で言及しており、すでに決着がついているのですが、認識すべきは「例えばバレリーナがビリヤードばかりやるとダンスが下手になるのと同じで、今まで行っていたスポーツの練習時間を大幅に割いて筋力トレーニングをやれば、練習によって維持されていたスキルが低下するのは当たり前だ」ということです。スキルが低下するのは筋力トレーニングの弊害であるとは言えないわけで、100 年近い時間を通して、同じような議論がずっと続いているといえます。

○イレギュラー・トレーニング・システム

1932 年には、後にヨーク・バーベルというトレーニング器具会社の社長になったボブ・ホフマンという人が、「アドバンスド・メソッド・オブウェイト・トレーニング」という本を出しました。そこでは“イレギュラー・トレーニング・システム”について解説されています。

一例を挙げると、週4 回トレーニングをするとしたら、月曜と木曜はボディビルディング的な筋肥大のトレーニングを行い、水曜日は軽めのウェイトで爆発的なトレーニング、土曜日はヘビーウェイトを使って重量を上げて最大挙上重量を追及いくトレーニングを行う、といったやり方が提唱されています。さらにダンベルやケトルベル、バーベルといった様々な器具を目的に応じて使い分けたり、“ストラドル・ステップ”といって足を前後左右に開いたり閉じたりしながらスクワット・ジャンプするようなトレーニングや、ラピッド・バウンシング・ディープ・ニー・ベントという、いわゆるスクワット・ジャンプも出てきます。

○ノンリニア・ピリオダイゼーション

何曜日に筋肥大、何曜日に最大筋力、何曜日にパワー・トレーニングというように1 週間で様々なトレーニングを混ぜるノンリニア・ピリオダイゼーションは、2002 年頃から研究が始まり、その後、当たり前のように用いられています。

一方、日本では2005 ~ 06 年当時でも、ここまでは筋肥大期でその後最大筋力期、そしてここからパワー・トレーニング期といったリニア・ピリオダイゼーションしか知らない人がたくさんいましたし、それでなければダメだと主張する団体もありました。ホフマンの本を読めば、大昔からノンリニア・ピリオダイゼーションのアイデアがあったことがわかります。

○カルボビッチのテキスト

筋力トレーニングに本格的な科学的メスが入ったのは、1953年に発表されたカルボビッチのテキストだと言われています。カルボビッチは様々な身体運動科学の研究をした著名な生理学者ですが、筋活動だけに限定してまとめたのがその本です。その3年後、今度は当時ウェイト・トレーニングの指導者だったマーレイという実践家とカルボビッチの共著で、「ウェイト・トレーニング・イン・アスレティクス」という本を出しました。日本語で言えば「スポーツ競技のためのウェイト・トレーニング」といったところでしょうか。

この本はスポーツ・パフォーマンスを改善するためのレジスタンス・トレーニングの正しい方法について網羅しており、今でもそのまま本屋で売れるような内容になっています。60 年も前にこういう本があったということに非常に驚かされます。

○集中負荷システム

その少し前の1945 年には、ボディビルディングのリチャード・クラインという人が本を出しました。その中でおもしろいと思ったのは、3 週間は強度の高いトレーニングを行い、次の1 週間は何もしないで休む、という“集中負荷システム”です。現在でもそういうことを研究されている方がいますが、クラインがどこでそのヒントを得たかというと、波止場の労働者が2、3 週間休みなく仕事をし、その後一気に休むことで英気を養う、という働き方からだったそうです。

○サーキット・トレーニング

1960 年には、モルガンとアダムソンによって提唱された“サーキット・トレーニング”が関心を集めます。これは様々な部位のウェイト・トレーニングと、場合によって有酸素トレーニングも組み合わせて、短時間で効果を上げるというものであり、現在、日本中のあちこちで女性を対象にして小さなスタジオでこれが行われています。これについても1960 年代に特にアメリカで盛んに実施され、効果があることが証明されています。

○ベロシティ・トレーニング

さらに1960 年代には“ベロシティ・トレーニング”、“パワー・トレーニング”が、北欧を中心に競技者のトレーニングとして注目されました。ウェイトを持ち上げる速さを正確に測るシステムは当時ありませんでしたが、大事なのは1レップを高速でやることで、それをきちんと管理することでスポーツ・パフォーマンス改善のためのパワー向上につながる、というものです。

例えば、ストップ・ウォッチで計測し、10レップを1 秒でも縮めていって、縮まったらウェイトを増やす、というやり方で、今のベロシティ・ベースド・トレーニングと発想はまったく同じです。もちろん当時は今ほど計測精度が高くありませんでしたが、ウェイト・トレーニングにおいてスピードを強調するということは、1960 年代にすでに北欧で行われていたわけです。

○ SAID の原則

SAID(Specific Adaptaion to Imposed Demand)の原則、――トレーニングは負荷の特性によって適応がどこに向いて進むか決まってくる――ということも言われるようになります。筋力一般、持久力一般ではなく、どういう筋力、どういう持久力なのか、どういう負荷をかけるかによってトレーニングの効果は専門的に適応していくわけだから、そこをきちんとしなければダメだという考え方で、これが出てきたのが1964 年、先の東京オリンピックの年です。

○血流阻止による酸素欠乏の筋肥大効果

さらにおもしろいのは、窪田登先生と小野三嗣先生という有名な生理学者による「体力原論および方法論」で、血流阻止による酸素欠乏の筋肥大効果についても解説されています。これは、血流を阻止することで筋肉に酸素欠乏を引き起こし、それによって効果的に肥大を起こす、というものです。当時、その講演を聞いた何人かの選手が、筋肉を紐で縛ってトレーニングをしていた光景を思い出す、と、窪田先生は著書の中で述べておられます。これがつまり何を意味しているかは、皆さんよくご存じだと思います。

○コンティニュアス・テンション

またロビー・ロビンソンというボディビルダーは、「コンティニュアス・テンション」という理論を提唱しました。これは、普通数秒間で行う1 回のエクササイズを、時間をかけてゆっくり行うというものです。ゆっくり上げ、下ろし切らず、もう一度ゆっくり上げ、上げきらずに手前で止める。これによってより効果的に筋肥大を引き起こすというものです。これが何を意味しているか、わかりますよね。これも40 年前の1970 年代にはすでに行われており、エクササイズ動作をスローに行い、曲げ切らない、伸ばし切らないという刺激の与え方が効果的であるということがすでにわかっていたのです。

○アイソキネティク・マシン

同じ頃、“アイソキネティク・マシン”というものが登場します。筋力を測定する際、反動をつけると慣性が働くため、後半は力を入れなくても重量物が動いてしまいます。そうならないよう、どの角度でどれだけ筋力が出ているかをきちんと調べるためには、スピードの加速と減速が起こらないよう、ブレーキをかけてどの角度でも最大の力が出るようにしなければなりません。これがアイソキネティク筋力測定器の発想で、そもそもは研究目的で生まれたものが、使われていく中でトレーニングにも広まっていきました。これも1970 年代のことです。

○ノーチラス・マシン

また現在の「ウェイト・スタック・マシン」の原点であるノーチラス・マシンの特徴は、カムの形にありました。丸い滑車ですと関節の角度によって力の発揮する度合いが変わりますが、これをどの角度でも同じ力を発揮させるよう、カムの形を楕円形にして、より効果的なトレーニングをできるようにと作られたのが、ノーチラス社のマシンです。これが一世を風靡し、今もウェイト・スタック・マシンにはそうした真円ではないカムが使われています。その後の研究で、人間の筋力の出力特性はどれ一つとして万人に当てはまるものはないということが明らかになりましたが、関節角度によって発揮する筋力は異なるため、それにフィットさせるようカムの形状を変えるという考えが40 年以上も前にあったのは驚異的です。

そうした歴史を経て1978 年にアメリカで発足したのが、NSCA、ナショナル・ストレングス・コーチ・アソシエーションという団体です。えっと思われるかもしれませんが、NSCAはもともと“ストレングス& コンディショニング協会”ではなく、最初はアメリカン・フットボールのストレングス・コーチが集まって作った会でした。そこにトレーナーや医師や研究者が加わり、重要なのは筋力だけではないということから、後に“ストレングス&コンディショニング”と名前を変更したそうです。

○窪田登先生の名著「ウェイト・トレーニング」

その1 年後の1979 年当時、私は広島大学の附属高校で体育教師をしており、体育館の一角に放置してあったバーベルやダンベルを整理して、ウェイト・トレーニング場を作りました。そこで生徒に講習するためのテキストとして使い、私自身も勉強させてもらったのが、窪田登先生のウェイト・トレーニングというタイトルの本です。この本を見ると、現在行われているエクササイズはほぼすべて載っています。ストラドル・ステップといった今の本にはないものも出ていますし、ある程度スクワットをできるようになり、足関節でもバランスをとってやることがパフォーマンス上必要であれば、そうしたやり方でもいいといったことも書いてあります。

非常に重要な指摘がたくさんあり、トレーニングの原則や専門性・個別性についても細かく書いてあります。今では古本屋でしか手に入りませんが、この本だけ読んでレジスタンス・トレーニングの指導者になったとしても基本的にはさほど問題はないぐらいのことが網羅されています。

○一世を風靡したストレッチング

1981 年に発刊された「ストレッチング」も、一世を風靡しベストセラーになった本です。2010 年に、ボブ・アンダーソンの「ストレッチング」が、30 周年記念版として発刊されています。ですからアンダーソンはすでに1970 年にストレッチングを提唱していたことがわかります。

なお、ボブ・アンダーソンはストレッチの元祖と言われていますが、実際は1962 年に「リサーチ・クウォータリー」というアメリカの研究者で、南カリフォルニア大学のデブリーズ博士が発表したのが最初のようです。この人は57 人の学生を半分に分け、当時当たり前だった反動をつけて行うストレッチと、スタティックなストレッチを比較し、股関節や肩の柔軟性でどちらが効果的かを調査しました。おもしろいことに両者には有意差はないということで、当時当たり前と思われていた反動をつけるストレッチをしなくても結果は出るし、むしろきつい思いや怪我の危険性を減らせるという論文が、最初のストレッチの研究だったのです。

その後、「ストレッチングはケガの予防に欠かせない」といったことがさかんに言われるようになり、私自身も選手が練習途中で「肉離れしたみたいです」って言って来たら、反射的に「ちゃんとストレッチしたんか!」と言うようになっていました。ところがそうした定説を覆す研究が出てきます。オーストラリアで数百名の兵士を使って行われた有名な研究で、ストレッチをやったグループとやらなかったグループを比べた場合、ケガの発生率に関連性はなかったという内容でした。つまりトレーニング前のストレッチングがその日の怪我を防ぐとは言えないし、そんな単純なものではないということが、1998 年の研究で明らかになったのです。(前編終わり

1980年代、ソビエトの黄金時代を経て○プライオメトリクスの確立

1980 年代はソビエト連邦が崩壊する前で、スポーツ界は多くの種目でソビエトの黄金時代でした。当時のトレーニングの様子を、YouTube で閲覧することができます。

跳躍選手のトレーニング映像を見ると、様々な器具や傾斜を用いたバウンディンやホッピング、負荷をかけた体幹トレーニング等々を、当時すでに行っていたことがわかります。今でこそ簡単に見ることができますが、当時はアメリカの指導者ですらこうした映像は見られませんでした。そういう状況で、研究者やコーチやトレーナーが行き来する中でこうしたものを見聞きし、真似して、プライオメトリクスを確立していったのです。

私は、2004 年にジム・ラドクリフのプライオメトリクスの本を翻訳しましたが、1985 年にラドクリフが出版したその初版本を、当時、横浜国立大学の先生をされていた野坂先生が翻訳されています。それが1987 年です。この頃のことで思い出すのは、1985 年に上映された映画「ロッキー4」です。ソビエトのドラゴというボクサーが科学的なトレーニングで怪物のように強くなるのに対して、ロッキーは山でノコギリや丸太を使ってトレーニングし、最終的に勝利します。当時の世の中のトーンは、“人間は科学的なトレーニングよりも、野生に戻ってやったほうがいいんだ”というものでした。当時、私は研究者の端くれになりかけていましたから、この映画は話としてはおもしろいけれど、非常に不快でした。自分たちが研究しているものより、雪山で野生に戻るほうがいいというイメージが、アメリカでも依然として残っていたのです。

ちょうどその頃出版出されたのが、ウィリアム・クレーマーの「レジスタンス・トレーニングのプログラム・デザイン」です。当時NSCA でCSCS の資格を取るためにはこの本を絶対に読めなければダメだということで、私も何回も読みました。これが出版されたのが1987 年です。

○衝撃的だった「フィットネス‐疲労理論」

その後、1991 年にはNSCA の日本支部ができます。そしてソ連崩壊後にソ連や東欧の多くの研究者が西側諸国へ渡ったことから、トレーニングに関する重要な文献を英語でも読めるようになりました。その中で私が一番衝撃を受けたのは、トレーニング効果の原理的な説明理論である“フィットネス‐疲労理論”です。それまでは“超回復理論”しかなかったので、その考え方には非常に驚かされました。

またRFD、つまり時間に無関係に発揮される筋力の最大値ではなく筋力の立ち上がりのスピードが大事であるといったことや、パワー・トレーニングの速度特異性、そしてプライオメトリクスでは筋と腱の複合的な働きが大事だといったことが、1995年に出版されたザチオルスキーの「サイエンス・アンド・プラクティス・オブ・ストレングス・トレーニング」という有名な本に書かれています。

「現在」から「未来」へ戦略的コンディショニングシステムの実践

2003 年から2007 年まで、私が「コーチングクリニック」誌に毎月連載をしていたのが、「戦略的コンディショニングシステムの実践」という連載でした。その中で私は、単に基礎的な体力を高めればそのままパフォーマンスや生活改善につながるという単純な一般的基礎体力=土台といった発想ではなく、また単にスペシフィックつまり専門的体力やファンクショナルなトレーニングだけをしておけばいいというのも違う、そしてさらに、それらを単にミックスしてやればそれでいいというのも違う、といったことを強調しました。

これらはすべて“このトレーニングをすればこうなるはず”というフィードフォワードです。そうではなく、目の前のクライアントが何を課題にしていて、それを解決するためにはどこに問題があり、それをどうやって改善していくかということを、様々な測定によって分析し、戦略的に、優先順位を決めて、チェックしながらトレーニングしていくというフィードバックが大切だということを提唱しました。私の中の過去、現在、未来における現在から未来は、このあたりから始まっています。

2004 年にアメリカのマイク・ストーンという研究者が発表し「アメリカのスポーツ科学は死につつある」という論文も衝撃的でした。彼はその論文の中で、「アメリカのスポーツサイエンスは、単なる身体運動科学になってしまっており、パフォーマンスの改善にまったく貢献しなくなってしまった。スポーツサイエンスの教育とコーチ教育をもう一度やり直さないと、アメリカのスポーツは衰退していく」と述べています。

私はずっとアメリカを追いかけていたのですが、これを読んで「やっぱりそうか」と感じました。そのころからNSCA のアメリカの総会に行っても、いつも同じことの繰り返しばかりだった。逆に旧ソ連や東欧、その他ヨーロッパ諸国やオセアニアの情報に触れ、そこから多くを学ぶ必要があるのではないかとも考えるようになりました。

○ 2006 年、JATI 発足

そして2006 年の4 月15 日に、JATI が発足します。当時、日本のトレーニング指導界をリードしていた方々が、私と同じような感覚、発想で、いつまでもアメリカの後追いをするのではなく、日本独自の団体を作り、世界中から情報を仕入れて現代日本が抱える課題を独自に解決することをしなければならないだろう、ということで立ち上げたのです。4 月15 日の第1 回の講演会は京都大学の京大会館で行われ、今回午後に講演される方々が様々な発表をしました。

この翌年には、「スポーツトレーニングの常識を疑え」というちょっと挑発的なタイトルの本も出ます。トレーニング法が進化すれば常識も変わるということで、新たな課題に挑戦していこうということで出版された本ですが、この度のJATI 10 周年を記念して、また新たなトレーニングに関する本を出すことも決まっています。

先ほどお話ししたクレーマーの「レジスタンス・トレーニングのプログラム・デザイン」は、1997 年に第2 版そして2004年に第3 版が出て、2007 年にその日本語版が出ました。さらに2014 年に第4 版が出ましたが、この翻訳は出ていません。内容は第3 版とかなり違っており、調べてみると、第1 版から第4 版にかけて、引用文献数が桁違いに増えています。莫大な数のレジスタンス・トレーニングに関する研究文献が蓄積されてきており、それだけ研究が進んでいることがわかります。

最近は筋膜のことがよく取りざたされますが、私が筑波大学に入学した1995 年に初めて買った1994 年発行のキネシオロジーの教科書をめくると、“セラピー効果”として、様々な筋群が筋膜でつながっており、個々の筋肉を鍛えるのではなく、トータルで動作としてのエクササイズを考える必要があるということが書かれています。

レジスタンス・トレーニングの強度については、1RM のパーセンテージで設定するのが基本とされていますが、1RM は日によって大きく異なり、1RMをベースに何パーセントと決めても、はたしてそれでいいのかというこが、近年言われるようになってきました。そしてもっと安定したものはないのかということで生まれたのが、挙上スピードに着目した強度設定法である現在のベロシティ・ベースド・トレーニング、“VBT”です。こうした発想は、実は20 年以上前の1995 年にすでに存在し、現在ではもっと高度なテクノロジーを使ってそれができるようになっています。

1985 年当時は、「マック式トレーニング」といって陸上競技で腿上げやマーチングを当たり前のように指導していました。ところがその10 年後の1995 年に日本で開かれた世界陸上で、陸連のバイオメカニクスの研究班がデータをとったところ、腿上げではなく腿下ろし、股関節の伸展が大事で、足関節は固定しておけばいい、膝は曲がったままでいいといったことがわかり、トレーニング法がガラっと変わります。そこに至るまでに、10 年も費やしてしまったわけです。

○フィードフォワード型からフィードバック型のトレーニングへ

2000 年当時のスプリント・スピード測定では、値段も高く、重く、配線の面倒な光電管を使っていました。その後、各社からいろんな種類の光電管が出されて普及し、今ではいとも簡単に使えるようになってきました。選手のバネを知るためにリバウンド・ジャンプ指数を測定するという発想は15 年以上前からありましたが、それを測定するためのマットは設置場所も限定され、面積も狭く、あまり実用的ではなかった。でも今は、光学的なシステムによっていつでもどこでもバネを測ることができます。

この数十年、アジリティーに関して、ラダーやコーンドリルなど敏捷性を向上させるトレーニングが考案され取り組まれてきました。しかし、「スポーツのアジリティーは決まったパターンで動くのではなく反応が大事だ」ということが指摘されるようになり、研究レベルでは様々な取り組みが行われるようになりました。しかし現場ではまだ決まった動きを繰り返すトレーンングが主流です。しかし、そうした反応を含む敏捷性を手軽にトレーニングでき測定できる装置が利用できるようになり、アジリティーのトレーニングや測定も今まさに変わろうとしています。

このように、過去からずっとトレーニングの歴史を見てくると、今日、「最新の」とか「ニューウェーブ」とか「最先端の」と謳っているエクササイズ法やトレーニング法の多くがすでに何十年も前に発案されその原型は過去からずっと試されてきたことが分かります。そしてこの間の研究によって否定されたり見直されたりといった形で進化してきていることがわかります。したがって、これからのトレーニングを考える上で大切なことは、目新しいからというだけで、調べもせず、確かもせずに飛びついて盲目的にフィードフォワード的にそれらを用いるのではなく、現代の科学とテクノロジーを用いて、調べたり確かめたりしながら課題を解決していくフィードバック型のトレーニングを推し進めていくことだと言えます。

○トレーニング指導者に求められる学び

私は少し前、JATI 近畿支部の講習会で、「高校時代に理系だった人はいますか?」と質問したことがあります。すると30人近くいる中で、理系出身者はたった一人でした。私自身も文系ですが、これからのトレーニング指導者は、できれば理系の勉強をすべきだと思います。もちろん後からでもやり直しはできますが、医者になる人が理系であるように、トレーニングの指導をする人は高校の段階で理系に行くというように指導していかなければ、これからの指導者は務まらないだろうと感じます。

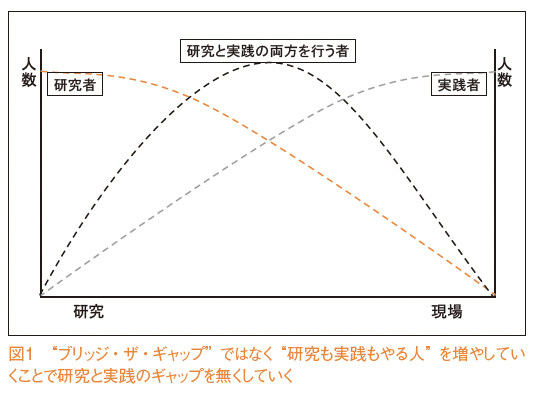

これまでの“ブリッジ・ザ・ギャップ”では、研究者と実践家の間を一生懸命つなごうと、いろんな試みが行われてきました。しかし、研究者はより研究的なところを目指し、実践家は研究よりも実践することが大事で、そこに時間を割こうとします。そこにブリッジを架けようとしても、なかなか難しかった。これからは研究も実践もやる人を増やしていくべきです。それができれば、わざわざブリッジを架けなくても済む。そこをJATI が担っていくべきだと思いますし、これからの目指すべき方向だと考えています(図1)。

これから求められるのは、先ほども言いましたように、「〇〇トレーニングをすれば強くなる」というフィードフォワード型ではなく、実際にそれがどうなっているかきちんとチェックしながらやっていくフィードバック型のやり方です。そして戦略的に、問題解決的に、分析的に、総合的に、トレーニングを計画しなければなりません。そのためにはデータを得て、情報化し、知識にまで高めて、行動に生かしていくことが重要です。

“How to”の前に“What”、何が問題なのか、そして“Why”、なぜそうなっているのかを考える。そしてテスト、それも年に何回か、ではなく、普段からデータをモニタリングしていく。日本のトレーニングの未来は、「トレーニングがそのまま測定になる」という方向に進んでいくべきです。そしてそういうことをできる人が社会的に認められ、いろんな人を牽引していってほしいということを訴えて、今日の話を終わりたいと思います。